2

0769-38829268

聯系人:陳偉彬 15899604462

蔡寶珊 13560814339

陳綠燕 15992759170

傳 真:0769-38829278

愚人求知識,高人悟學問

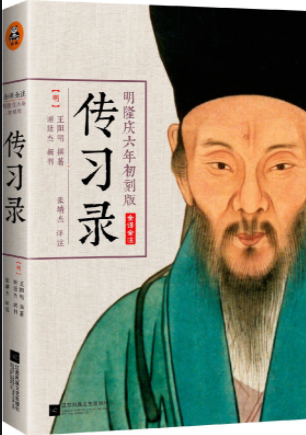

《傳習錄》上記載,一朋友問王陽明:“讀書不記得如何?”

王陽明回答說:“只要曉得,如何要記得?要曉得已是落第二義了,只要明得自家本體。若徒要記得,便不曉得;若徒要曉得,便明不得自家的本體。”

王陽明認為,一般人讀書只是記得書中的話,這是在學知識。因為記得只是你記住了書中的話,但這“知識”對你有沒有影響、觸動?這個就難說了。

曉得則是你從自心中發現了書中的那些道理,在自己心中印證了書中的道理。這就是讀書以發明本心。這樣得來的才是真正的學問。

可以說,在王陽明眼中,知識只是死的,沒有態度的東西。而學問,則是在我們心中得到印證,得到體悟的知識。這里最大的差別就是有沒有在自己內心,印證過,體悟過。

所以,有些人明白很多為人處世的道理,讀過很多書,但做起事情來卻不靠譜。因為這些道理在他心中只是知識。

不管是讀書還是修行,我們都應該要搞清楚我們是在學知識,還是在體悟道理,做學問。

老子說,為學日益,為道日損。為學就是學知識,當然是越學越多;而為道,就是體悟學問,自然越來越少。王陽明告訴我們,學問的最后就只有體悟良知。

2

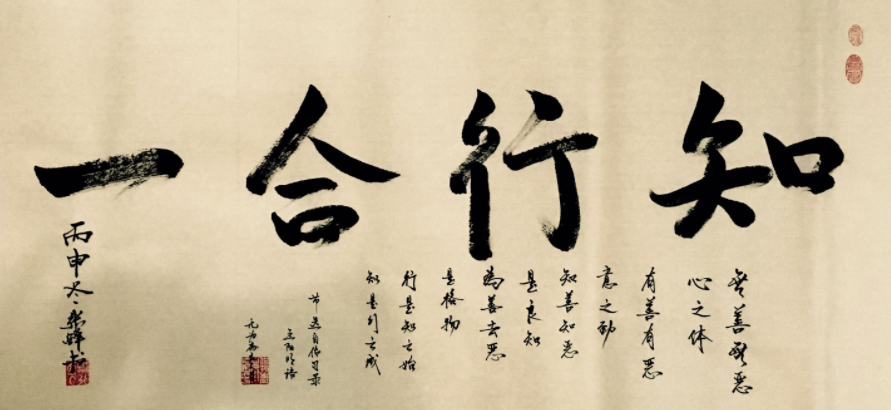

知而不行,只是未知

生活中經常碰到這種人,他們有很多知識,知道很多道理,但卻從未按照那些道德箴言,那些知識去做事。

王陽明認為,他們其實是不知。比如一個兒子自以為知道什么是孝道,但是顯示中經常虐待自己的父母。這個兒子其實并不知道“孝道”。

所以王陽明說,“未有知而不行者。知而不行,只是未知。”

真正學問到家的人,知道了一個善的道理,是馬上就會身體力行的。如老子所說,“上士聞道,勤而行之。”

一個人如果真的體悟到了什么是好的、善的,那他一定會去做。如果他沒有付諸行動,原因只有一個:他并未真正認識到善。

3

有誠才有智慧,無誠只是小聰明

王陽明認為惟天下之至誠,然后能立天下之大本。在他看來,“誠”是一個非常重要的字。做事情,必須要先有誠意,然后才能在事物上格致,否則就會無從下手。所以,在做任何事情的時候,都要講究一個“誠”字。而這個“誠”是發自內心的真誠、坦白。

我們經常談到智慧和聰明的區別,在王陽明看來,真正有大智慧的人都是以誠為本的,誠就是不自欺,不欺人,不欺世。

而那些“聰明人”,與誠相反,以巧詐為本,所謂的聰明都成了獲取利益的手段。

所以,王陽明在家訓中告誡后輩說:毋說謊,毋貪利。人如果做不到誠這個字,那么他的智慧很容易就墮落為一般的小聰明。

《韓非子》中說,巧詐不如拙誠。在這一點上,王陽明、曾國藩與古人不謀而合。

曾國藩以“鈍拙”自居,以“拙誠”破“機巧”,這使他練就了深諳世事卻又不為世俗所擾的超然本領。

“心誠則志專而氣足,千磨百折而不改其常度,終有順理成章之一日”。“拙誠”不僅是修身之要、相處之道,更是立業之本、成事之基。

雖然“拙誠”,有時候看起來會眼前虧,但是終究是為未來打下了基礎,最終會有更大的收獲。這是一切目不見睫的“聰明人”所不屑的,恰恰是任何成大事者所必備的素質。

謹以此文與君共勉!